比特币将逐步被边缘化吗?

- 易欧

- 2025-08-22

- 17

比特币就像加密世界的“老字号黄金”,地位太特殊。但是,比特币确实有可能变得“没用”,被边缘化,价值大幅缩水。让它“没用”的,不是某一个币,而是好几股力量一起挤占它的地盘。

为啥说比特币归零很难?

1. 名头太响,信仰太深: 比特币是第一个,名气最大,很多人(尤其大机构、老玩家)就认它当“数字黄金”、“避险资产”。这种共识根深蒂固,就像黄金几千年形成的地位,很难被一个新东西完全推翻。

2. 去中心化和安全性:它的网络运行了十几年,非常安全可靠(虽然慢和贵),要彻底攻破或取代这个基础网络,几乎不可能。

3. 总量有限:只有2100万枚,稀缺性是它价值的重要支撑。

那比特币为啥可能变得“没用”甚至价值大跌?

因为它的“缺点”在新需求面前太明显,而其他选手太能打:

1. 太慢太贵:

比特币转账像老牛拉破车(几分钟到几小时),手续费还经常贵得离谱(高峰期几十上百美元)。

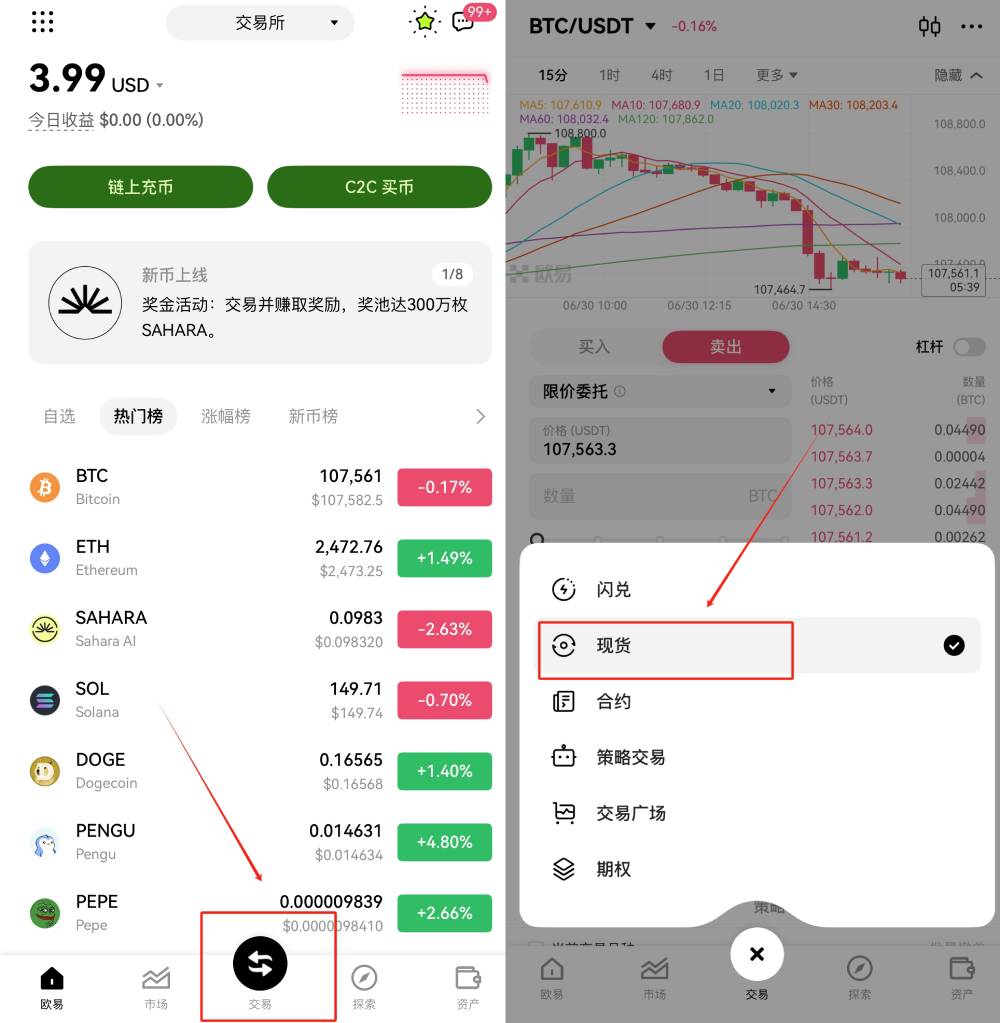

谁在抢饭碗?

稳定币 (USDT, USDC 等):这才是日常付钱、转账的“真·加密货币”。价值稳定(1 USDT ≈ 1美元),转账快(几秒到几分钟),手续费低(几分到几毛)。商家用它收款、普通人用它跨境转账、国家用它对抗通胀(比如阿根廷人狂买USDC)。它们抢走了比特币“支付工具”的角色。

快链 (Solana, Hedera 等):这些链处理交易像闪电(每秒几千上万笔),费用几乎忽略不计。用来做游戏、社交、高频交易爽得很。它们抢走了比特币“高效转账网络”的想象空间。

2. 功能单一,赚不到“利息”:

拿着比特币,除了等涨价,没啥其他收益。放钱包里就是“死钱”。

谁在抢饭碗?

智能合约公链 (以太坊 ETH, Cardano ADA, Solana SOL 等):这些链上能跑程序(智能合约),于是诞生了:

DeFi (去中心化金融):存钱能赚利息(5%, 10%甚至更高),借钱、交易、买保险都能做。它们抢走了比特币“生息资产”和“金融基础设施”的角色。

NFT、游戏、社交应用:在上面玩出新花样,吸引用户和资金。它们抢走了比特币“应用平台”的想象空间。

质押型代币:很多新币(包括上面提到的ETH、ADA、SOL等)可以通过“质押”网络获得奖励(类似利息)。它们提供了比特币没有的“持有收益”。

3. 耗电大户,不环保:

比特币挖矿消耗巨大电力,在越来越强调环保的今天,成了靶子。政策(比如欧盟的碳税)可能增加它的成本。

谁在抢饭碗?

绿色共识机制代币 (很多新公链): 它们用更省电的方式(比如PoS权益证明)来维护网络安全,更符合未来趋势。

4. 自己人“搞革命” (BRC-20):

有人直接在比特币链上搞出类似“山寨币”的东西(比如ORDI、SATS)。

虽然利用了比特币的安全性,但这些新币吸引了炒作的资金和注意力。

如果大家只炒这些新币,忘了底层的比特币,比特币本身的价值也可能被稀释。

比特币会死吗?

彻底归零?可能性极低。它的名气和核心信徒群体太大,总会有人愿意为“数字黄金”这个名头买单。

变得“没用”,价值大跌?可能性存在,且越来越大。

如果未来世界:

日常支付用稳定币,金融活动在DeFi公链上,娱乐社交在快链上,新用户根本不在乎“数字黄金”… 那比特币就真可能像博物馆里的金锭——大家都知道它值钱,但没人日常用它。

它的价值可能主要来自收藏属性、极端避险情绪或纯粹的投机炒作,而不是作为“有用”的货币或技术平台。

这种情况下,它的价格可能远低于现在,甚至长期阴跌。

比特币就像加密世界的“诺基亚功能机”——质量可靠、名气大、开创时代。

但面对“苹果智能机”(以太坊等智能合约链)、“微信支付”(稳定币)、“5G网络”(Solana等快链)的围剿,它打电话(价值存储)的核心功能还在。

但发微信、打游戏、看视频(支付、DeFi、应用生态)这些大家现在更需要的功能,它都搞不定。

时间长了,大家可能只记得它是“老古董”,而不是“必需品”了。让它“无用”的不是某个新手机,是整个移动互联网时代的变迁。

量子技术

#比特币BTC##以太坊##数字货币##数字经济的崛起##爆料#

本文由admin于2025-08-22发表在,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://oe.58dk.cn/post/1936.html

发表评论