数字货币正在悄悄地取代纸币?未来会全面进入数字化时代

- 易欧

- 2025-08-16

- 38

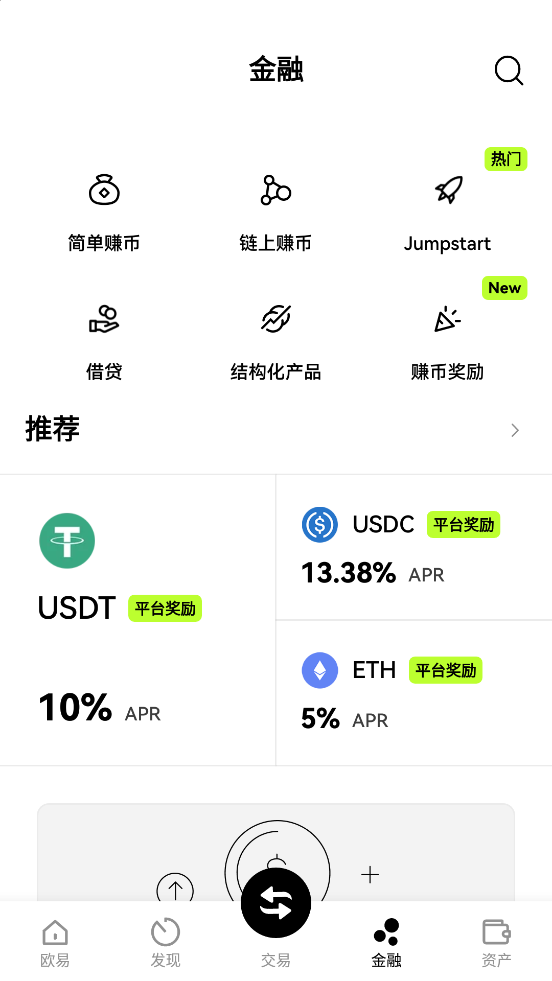

数字货币的发展确实正在加速推进,但全面取代纸币仍需长期过程,两者将形成互补共存的格局。以下是基于当前进展的核心分析:数字货币的推广进展与技术突破;交易规模迅速扩张:中国数字人民币试点交易额已突破5.8万亿元,覆盖跨境支付、供应链金融等22类场景,并计划新增50个试点城市。跨境支付领域取得突破,中国与阿联酋通过“多边央行数字货币桥”实现实时清算,结算时间从3天缩短至30分钟,成本降低50%以上。

关键技术突破、双离线支付:无网络环境下支持30秒交易,偏远地区覆盖率提升至89%。智能合约:应用于工资自动缴社保、供应链结算等场景,效率提升40%。量子加密技术:采用SM9国密算法和抗量子密码,安全性远超纸币。纸币不可替代的现实因素,特定群体与场景依赖;老年群体:73%的老年人日常消费仍习惯现金支付,对智能手机接受度低。文化场景:婚礼红包、春节压岁钱等仪式性场景中,65%用户倾向现金。

应急保障:自然灾害或电力中断时,纸币是唯一可靠支付工具。金融包容性需求:偏远地区存在网络覆盖不足、智能设备短缺问题,纸币仍承担基础金融服务的兜底功能。未来趋势:互补共存而非完全替代,政策定位明确:央行多次强调数字人民币是“现金(M0)的补充而非替代”,两者将长期并行发展。全球134国研发央行数字货币,但均未设定纸币淘汰时间表,德国、日本现金使用率仍超40%。

功能差异化分工

场景数字货币优势纸币优势

跨境支付 实时清算、成本降50%——

高频小额交易 效率提升67%匿名性强

应急与特殊群体 双离线支付有限支持无需基础设施依赖

成本与环境考量:纸币全生命周期成本达面值的3.5%-4.5%,而数字货币运营成本仅0.5%-1%。数字人民币碳足迹较纸币降低87%,北京冬奥会减少纸币消耗超50亿张。全球协同与挑战,监管协调:中国主导制定《数字货币硬件钱包安全参考模型》国际标准,推动全球规则统一。风险平衡:需解决跨境标准不统一(30%交易需二次兑换)、中小商户适配成本高等问题。数字货币将在高效跨境支付、绿色金融等领域主导,而纸币在普惠金融、文化场景及应急体系中长期存在。两者互补构成未来货币体系的“双轨制”,而非简单替代关系

本文由admin于2025-08-16发表在,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://oe.58dk.cn/post/1251.html

发表评论