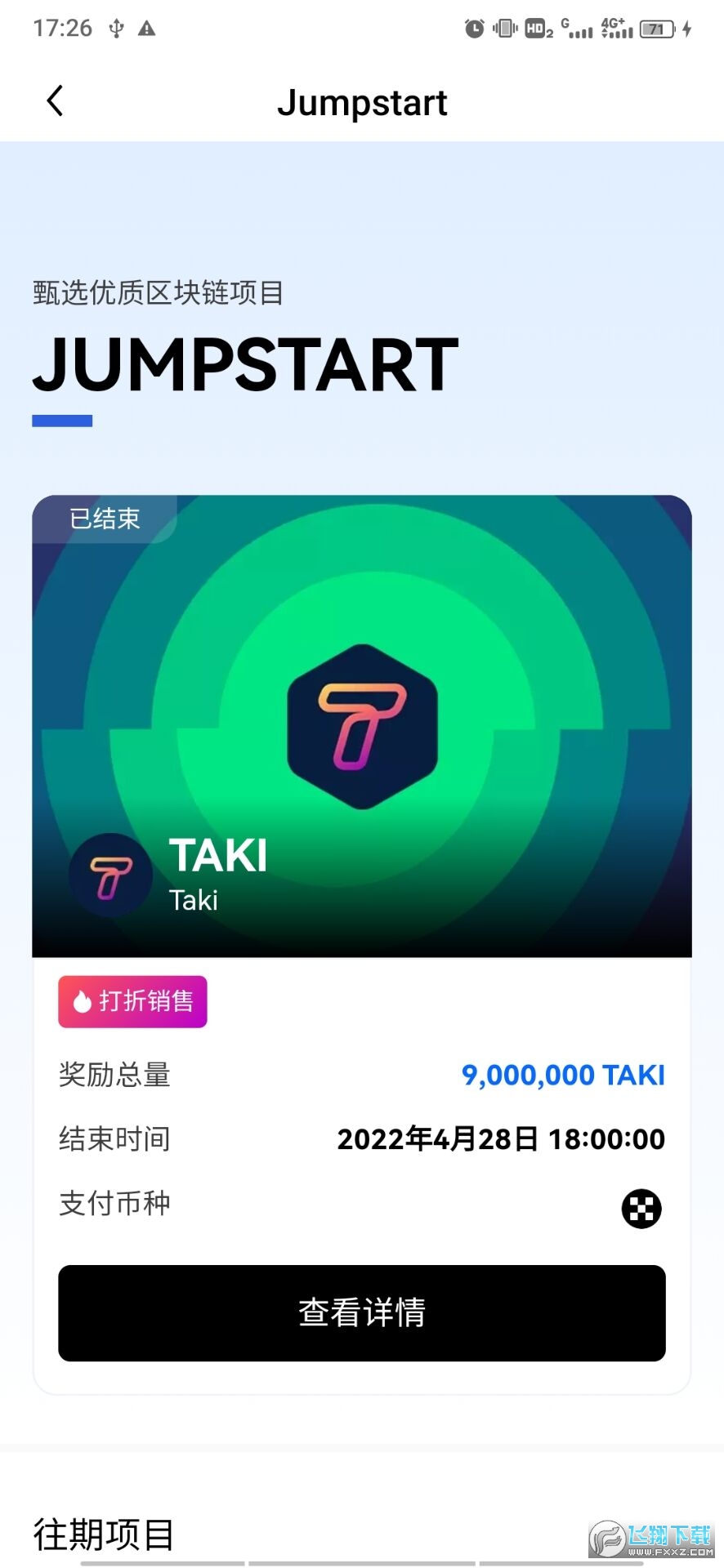

到底什么是数字货币

- 易欧

- 2025-08-15

- 18

在移动支付普及的今天,“数字货币”一词频繁出现在各类财经报道和科技资讯中。从比特币的暴涨暴跌到各国央行研发的数字法币,数字货币正以多样的形态渗透进我们的经济生活。然而,对于大多数人而言,数字货币仍是一个模糊的概念——它究竟是虚拟的游戏代币,还是未来货币的主流形态?要解答这个问题,我们需要从货币的本质出发,逐层剖析数字货币的核心特征与多元形态。

一、货币演进中的数字货币:技术驱动的新形态

货币的发展史,本质上是一部信任机制不断升级的历史。从原始社会的贝壳、牲畜等实物货币,到金属货币的标准化铸造,再到纸币凭借国家信用成为流通主力,每一次形态变革都伴随着交易效率的飞跃。进入数字时代,货币的电子化进程早已开启——我们日常使用的银行卡余额、支付宝里的数字,本质上是传统货币的数字化记录,其背后依然依赖银行账户体系和中心化清算机构。

数字货币的出现,打破了这种对中心化机构的绝对依赖。它以密码学为基础,通过分布式网络实现价值转移,无需经过银行、支付平台等中介即可完成交易。这种“去中心化”的特性,正是数字货币与传统电子支付的核心区别。比如,当我们用微信转账时,资金的划转需要经过腾讯服务器与银行系统的双重确认;而在比特币网络中,一笔交易的完成由全网节点共同验证,交易记录被永久写入不可篡改的区块链,形成了全新的信任机制。

值得注意的是,并非所有以数字形式存在的货币都能被称为“数字货币”。游戏里的虚拟金币、电商平台的积分,虽然具备一定的支付功能,却受限于特定场景,无法自由流通,更不具备货币的核心职能——价值尺度、流通手段、贮藏手段。真正的数字货币,必须具备可流通性、可兑换性和价值稳定性(或被市场认可的价值波动规律)。

二、数字货币的两大阵营:私人数字货币与法定数字货币

当前数字货币可分为两大类型,两者在发行主体、信用基础和应用场景上存在显著差异。

(一)私人数字货币:争议中的创新尝试

私人数字货币由企业或个人发行,以区块链技术为底层架构,典型代表有比特币、以太坊、莱特币等。2008年,匿名开发者中本聪发表《比特币白皮书》,提出了基于区块链的点对点电子现金系统,比特币由此成为全球首个去中心化数字货币。它通过“挖矿”机制发行,总量固定为2100万枚,这种稀缺性使其在投机市场中被赋予了“数字黄金”的属性。

然而,私人数字货币的争议从未停歇。一方面,其价格波动剧烈——2021年比特币曾突破6万美元/枚,2022年又一度跌破1.6万美元,这种不稳定性使其难以承担日常交易职能;另一方面,匿名性特征被部分不法分子利用,成为洗钱、非法交易的工具。各国对私人数字货币的监管态度也截然不同:中国全面禁止加密货币的代币发行与交易,美国则将其纳入证券或商品监管框架,欧盟通过《加密资产市场监管法案》对其进行分类规范。

(二)法定数字货币:国家信用的数字化延伸

与私人数字货币不同,法定数字货币(CBDC)由中央银行发行,以国家信用为背书,与纸质货币具有同等法律地位。中国研发的数字人民币(e-CNY)就是典型代表,它既保留了现金的匿名性特点,又具备电子支付的便捷性,无需绑定银行账户即可完成交易。在深圳、苏州等地的试点中,数字人民币已应用于商场消费、交通出行、政务缴费等多个场景,展现出替代部分现金流通的潜力。

法定数字货币的核心价值在于提升支付体系的效率与安全性。传统跨境支付需经过多家银行中转,耗时数天且手续费高昂,而基于区块链技术的法定数字货币可实现实时清算,降低交易成本。同时,央行通过数字货币系统能更精准地监测货币流通轨迹,防范洗钱、恐怖融资等违法活动,维护金融稳定。

三、数字货币的技术根基:区块链如何构建信任

区块链技术是大多数数字货币的“骨架”,理解这一技术有助于我们看透数字货币的运作逻辑。简单来说,区块链是一个由多个节点共同维护的分布式账本,每一笔交易都需要经过全网验证后才能被记录,且记录一旦生成便无法篡改。这种“集体维护、全程留痕”的特性,构建了一种无需中介的信任机制。

以比特币交易为例,当用户发起一笔转账时,信息会被广播至全网节点。节点通过复杂的密码学算法验证交易的真实性——包括转账者是否拥有足够余额、交易是否存在重复支付等。验证通过后,这笔交易会与其他同时段的交易打包成一个“区块”,并按照时间顺序链接到已有链条上,形成不可篡改的交易历史。这种机制确保了即使部分节点出现问题,整个网络依然能正常运转,避免了中心化系统的单点故障风险。

不过,区块链技术并非数字货币的唯一选择。部分法定数字货币采用了“中心化”的技术架构,由央行直接管理交易账本,在保证效率的同时兼顾监管需求。这说明,数字货币的核心是“数字化的价值载体”,技术手段则可根据实际需求灵活选择。

四、数字货币的未来:机遇与挑战并存

随着技术的成熟和监管的完善,数字货币正从概念走向实践,其发展将带来多重变革。在支付领域,数字货币有望打破支付壁垒,实现“一币通全球”的跨境交易,尤其对发展中国家而言,可跳过传统金融基础设施建设的短板,直接迈入数字支付时代。在金融普惠方面,数字货币无需银行账户即可使用,能让偏远地区人群更便捷地享受金融服务。

但数字货币的普及仍面临诸多挑战。技术层面,如何在安全性、效率性和扩展性之间找到平衡,是区块链技术需要突破的瓶颈;监管层面,跨境数字货币流动可能削弱各国货币政策的独立性,需要国际社会建立统一的监管标准;社会层面,老年人等群体对数字技术的适应能力、公众对数字货币的信任度,也会影响其推广速度。

从本质上看,数字货币并非对传统货币的彻底颠覆,而是货币形态在数字经济时代的自然演进。它既继承了货币作为一般等价物的核心职能,又通过技术创新拓展了应用边界。无论是私人数字货币的市场探索,还是法定数字货币的官方实践,都在推动着人类对“价值交换”这一基本经济活动的重新思考。

未来,数字货币或许不会完全取代现金和电子支付,而是与现有货币体系形成互补,共同构成更高效、多元的支付生态。对于普通人而言,理解数字货币的本质,并非为了追逐投机热潮,而是为了更好地适应即将到来的数字经济时代——在这个时代里,货币的形态会变,但价值交换的本质,以及人们对信任与效率的追求,始终不变。

本文由admin于2025-08-15发表在,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://oe.58dk.cn/post/1116.html

发表评论