虚拟货币海外出金回国各环节非法买卖外汇等法律风险

- 易欧

- 2025-10-10

- 12

(首段锁定痛点)

虚拟货币玩家最揪心的就是海外赚的钱怎么安全落袋。

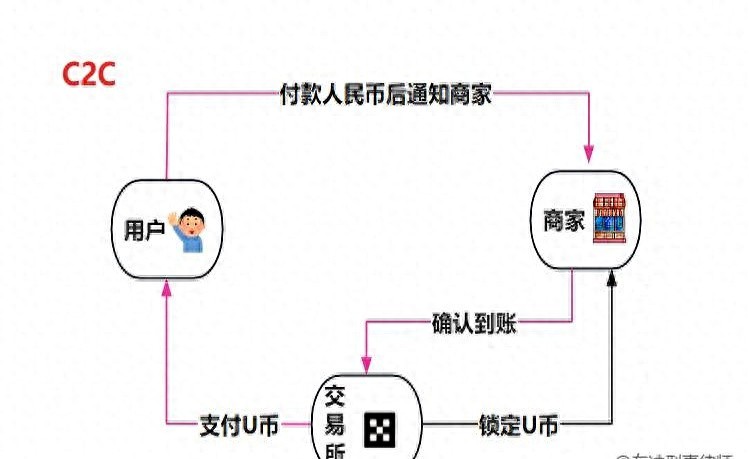

政策收紧后,C2C、OTC交易动不动就冻卡抓人,连币圈大佬赵东都栽在非法经营罪上。

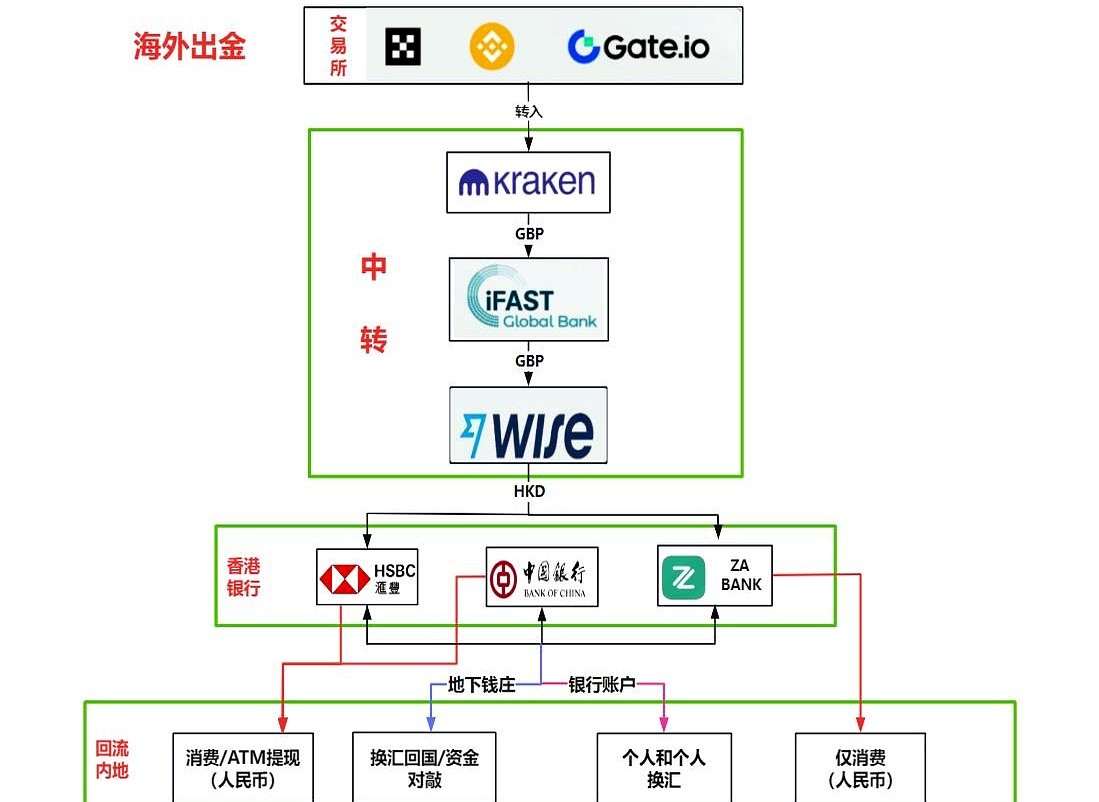

现在主流转向海外出金:把币转到Kraken这类交易所变现,经iFAST等银行中转香港,最后通过各种渠道回国。

但看似安全的路径藏着致命雷区——轻则罚款30%,重则洗钱罪入刑。

核心矛盾在于:国家外汇管制下,任何绕过银行系统的资金流动都是高危动作。

(深度拆解风险链条)

虚拟货币来源是生死线。

用赃款买的币,哪怕倒手一百次也逃不过洗钱罪。

2021年最高检案例里,陈某枝把诈骗款换成比特币转给境外前夫,直接被定性洗钱。

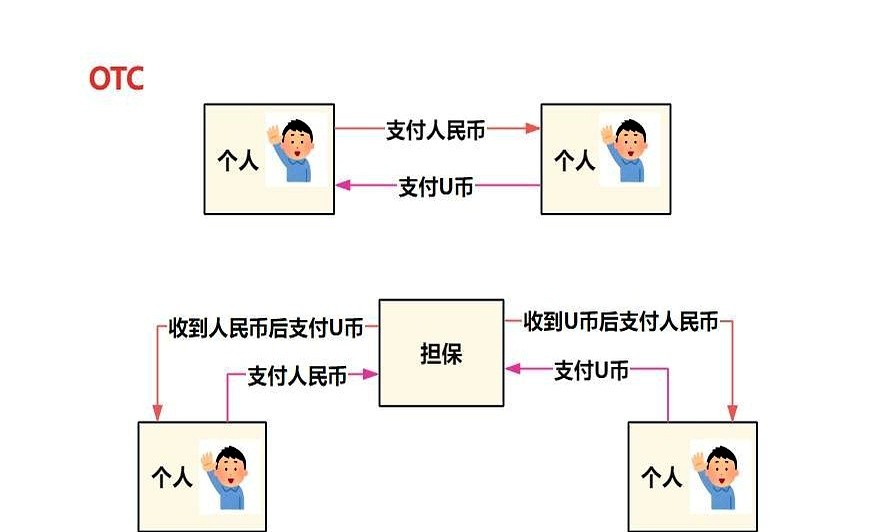

更隐蔽的是OTC交易:买家若明知币是黑钱还接盘,掩饰隐瞒犯罪所得罪跑不掉。

去年某交易所用户收了一笔电诈资金,尽管自称不知情,但因交易价格明显异常被判缓刑。

合法出金的关键在“非人民币源头”。

挖矿或质押产生的币,在境外合规交易所变现理论上不违法。

但问题出在回国环节:外汇管制像张铁网,所有操作必须经银行办理。

很多人不知道,境外卡在境内ATM取人民币虽不占5万额度,但2023年外汇局新规要求单笔超5000美金需说明资金来源。

某用户用汇丰香港卡在上海提现80万,因无法证明虚拟货币合法来源被罚没30%。

最危险的是“对敲”幻觉。

有人认为用自有外汇找人换人民币不犯法,但一旦涉及差价盈利就踩中红线。

2023年深圳案例中,黄某用境外赚的U兑换600万人民币,每笔赚0.1%汇率差,被判非法经营罪。

而纯粹自用换汇虽不构罪,去年仍有132人因通过地下钱庄对敲被处30%罚款。

讽刺的是,某些“安全通道”本质仍是钱庄:香港找换店用境内POS机刷卡,伪装成消费结汇,实则资金池对倒,今年已查处17家。

(重构认知与路径)

虚拟货币出金本质是场法律极限运动。

所谓“合规路径”如境外卡消费,在反洗钱系统里全是红色标记。

某区块链分析师透露,2023年通过WISE回国的资金有23%被银行风控,触发审查后需提交矿场电费单、交易所KYC记录等十项证明。

真正安全的或许是转换思路:用香港银行接收资金后购买港股或保险,等政策开放再合法汇回。

但时间成本与政策变数,恰是悬在头顶的第二把刀。

(网民视角收束)

看多了币圈律师分析,最真实的教训就两条:第一,别碰任何人民币来源不明的币,交易所KYC再严也防不住黑钱渗透。

第二,境外变现后老老实实走银行,哪怕每年5万额度慢如蜗牛,至少不会半夜被敲门。

那些吹嘘“安全通道”的中介,出事跑得比币价跳水还快。

外汇管制的高压线就在那儿,赌自己不是被电的那个?

看看赵东案卷里那句判决词:“以虚拟货币为媒介实施外汇兑换,属于新型非法经营行为”。

创新踩红线,从来都是监管枪口最爱的靶子。

本文由admin于2025-10-10发表在,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://oe.58dk.cn/post/7815.html

发表评论